戏曲课堂︱【第五五讲】戏曲声腔中的「昆腔」

划知识点

/ 昆腔 / 又称昆山腔,源于南戏四大声腔(闪回:戏曲课堂︱戏曲史上的“四大声腔”),元末明初之际流行于江苏昆山地区,明嘉靖、隆庆年间,经魏良辅等人改革,发挥其本身「流丽悠远」「听之最足荡人」的特色,使之成为「转音若丝」的新声,时称「昆腔」「水磨调」「冷板曲」。

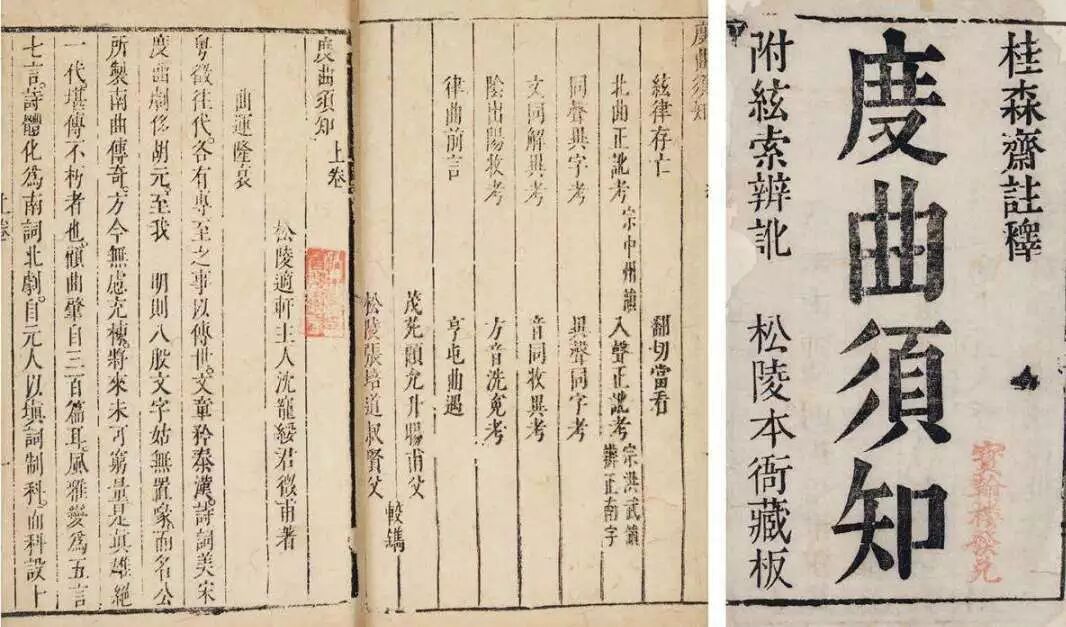

【明】沈宠绥《度曲须知》

魏良辅……愤南曲之讹陋也,尽洗乖声,别开堂奥,调用水磨,拍捱冷板,声则平上去入之婉协,字则头腹尾音之毕均,功深熔琢,气无烟火,启口轻圆,收音纯细。……

梁辰鱼的『浣纱记』是**部用魏良辅改革后的昆腔演唱的传奇。

/ 演唱 / 「水磨腔」奠定了昆曲演唱的特色,充分体现在南曲的慢曲子(细曲)中,具体表现为放慢拍子,延缓节奏,以便在旋律进行中运用较多的装饰性花腔,除了通常的一板三眼、一板一眼外,又出现了「赠板曲」,即将4/4拍的曲调放慢成8/4,声调清柔委婉,并对字音严格要求,平、上、去、入逐一考究,每唱一个字,注意咬字的头、腹、尾,即吐字、过腔和收音,使音乐布局的空间增大,变化增多,其缠绵婉转、柔曼悠远的特点也愈加突出。

在演唱技巧上,注重声音的控制,节奏速度的快慢以及咬字发音,并有「豁」「叠」「擞」「嚯」等腔法的区分以及各类角色的性格唱法。音乐的板式节拍,除了南曲「赠板」将四拍子的慢曲放慢一倍外,无论南北曲,都包括通常使用的三眼板、一眼板、流水板和散板。实际演唱时有许多变化,服从于戏情和角色应有的情绪。

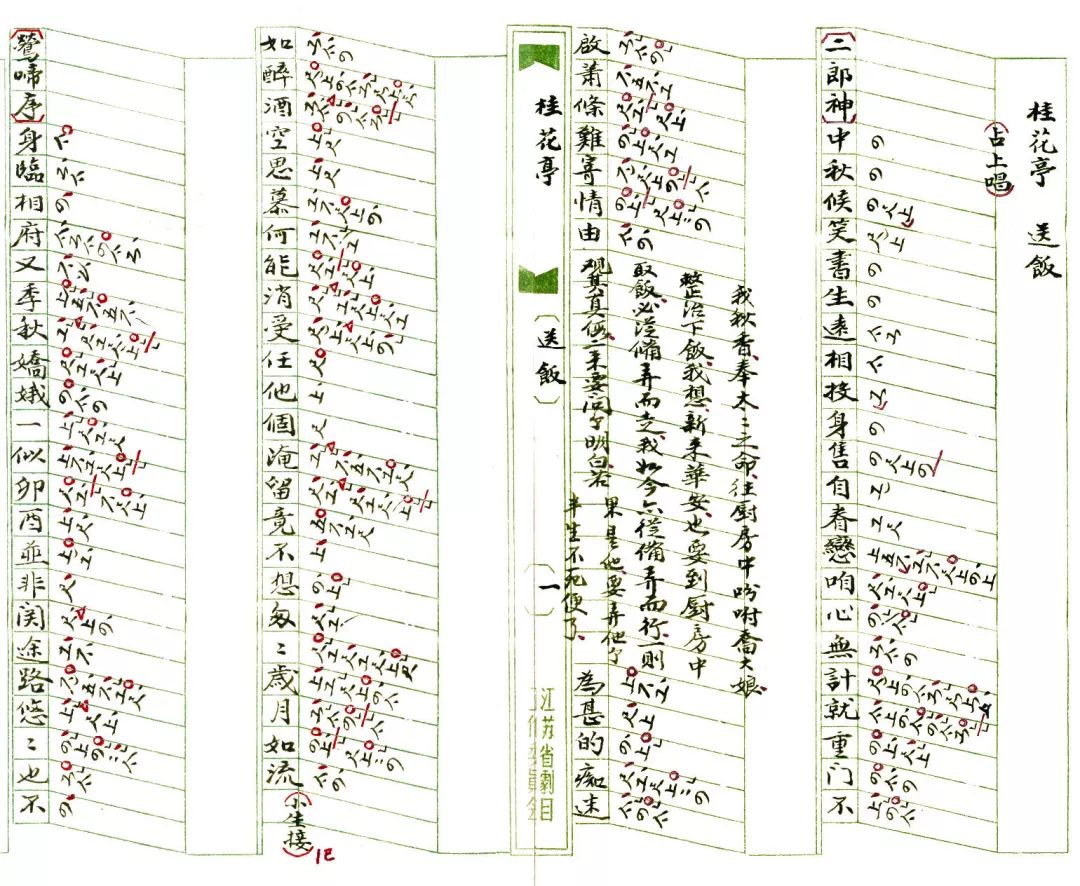

昆腔以工尺谱记谱

/ 伴奏 / 管乐有笛、笙、箫、大小唢呐等,弦乐有琵琶、三弦、月琴、筝等,打击乐有鼓、板、锣、钹、堂鼓、木鱼等。以笛为主伴奏乐器。

/ 依字行腔 / 昆腔中的「依字行腔」,简单说就是:以唱词每个字的四声为根据,将其四声的调值按一定的规律发展成唱腔的旋律。具体来说,就是以「字腔」为主,「过腔」为辅,用由「字腔」和「过腔」构成的「腔句」演唱不同曲牌的唱词。

旋律进行的方向在字的四声调值基础上发展而成,基本固定,称为「腔格」,是昆腔演唱必须遵守的「行腔规范」。

昆腔唱段欣赏

牡丹亭·游园【步步娇】